最近のこと。

これは生きたログだから,最近のことをかき殴ろうというわけだ。

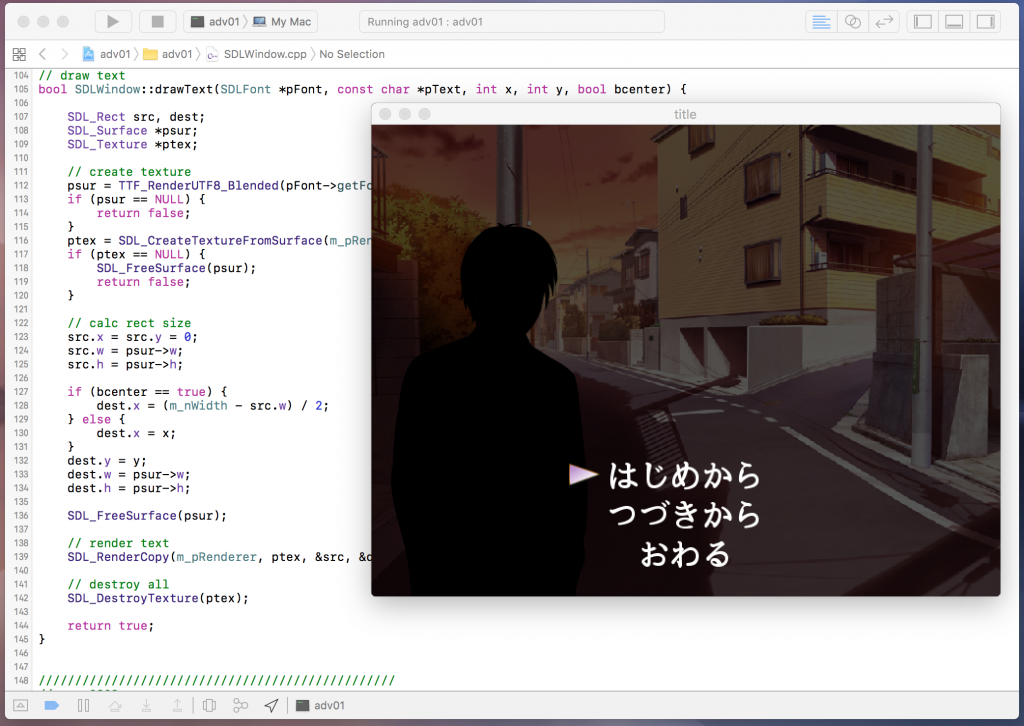

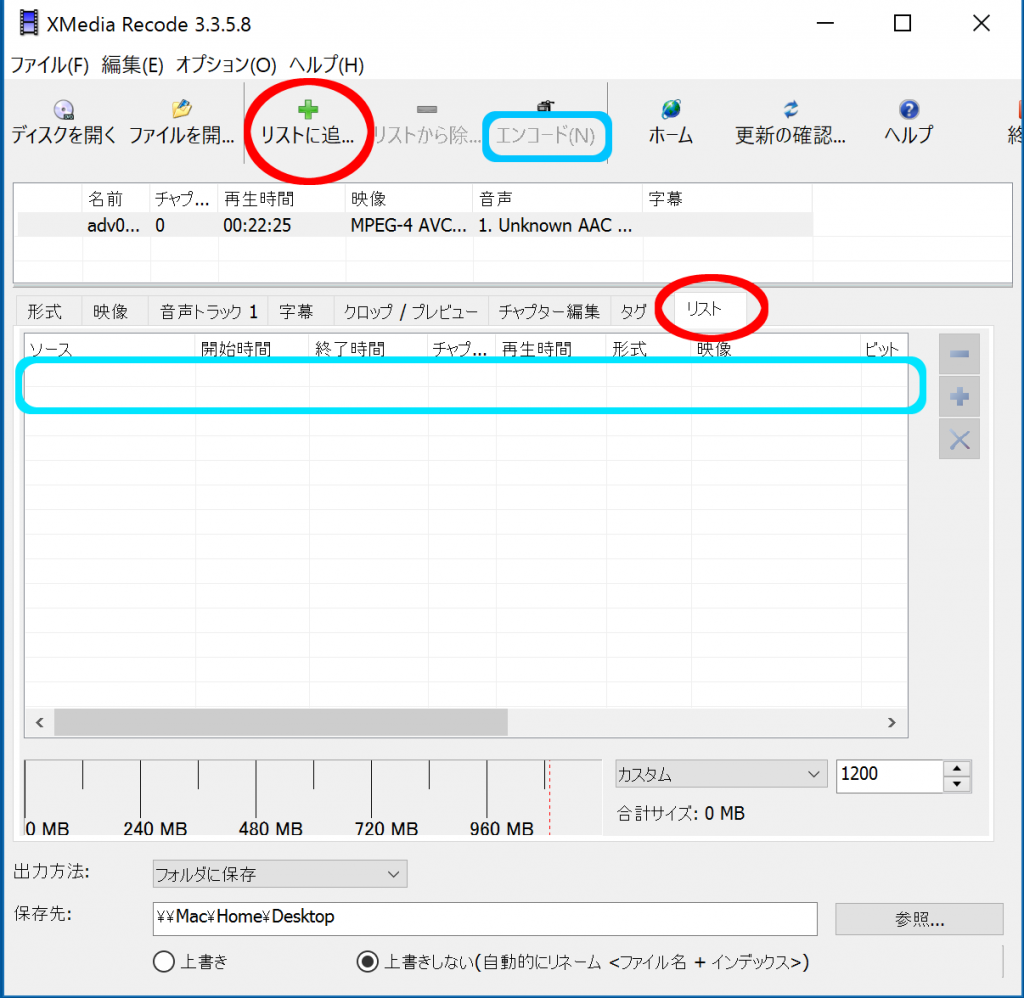

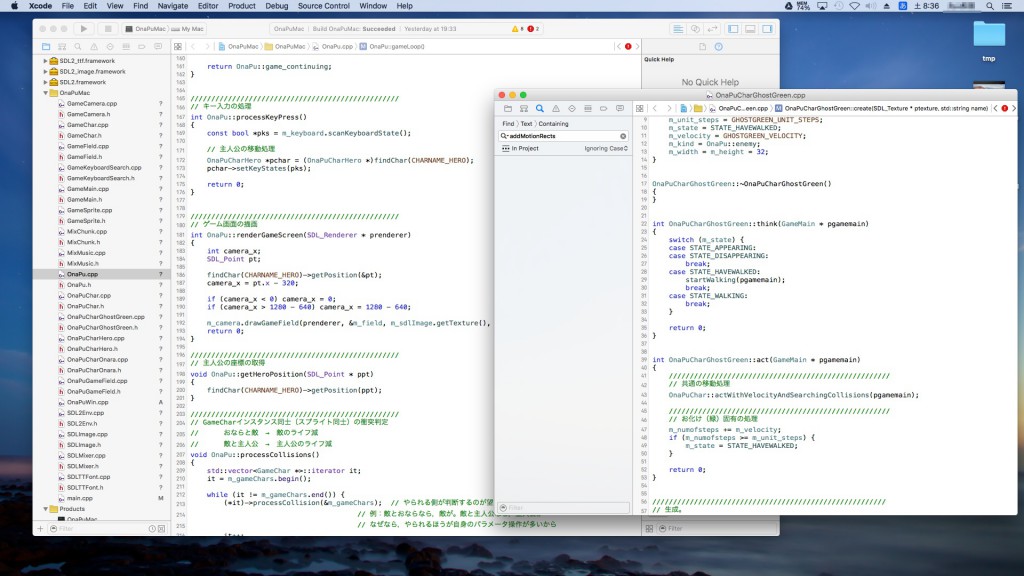

● プログラム紀

始まる。

久しぶりに,プログラムを趣味でカタカタやる。

もっぱら

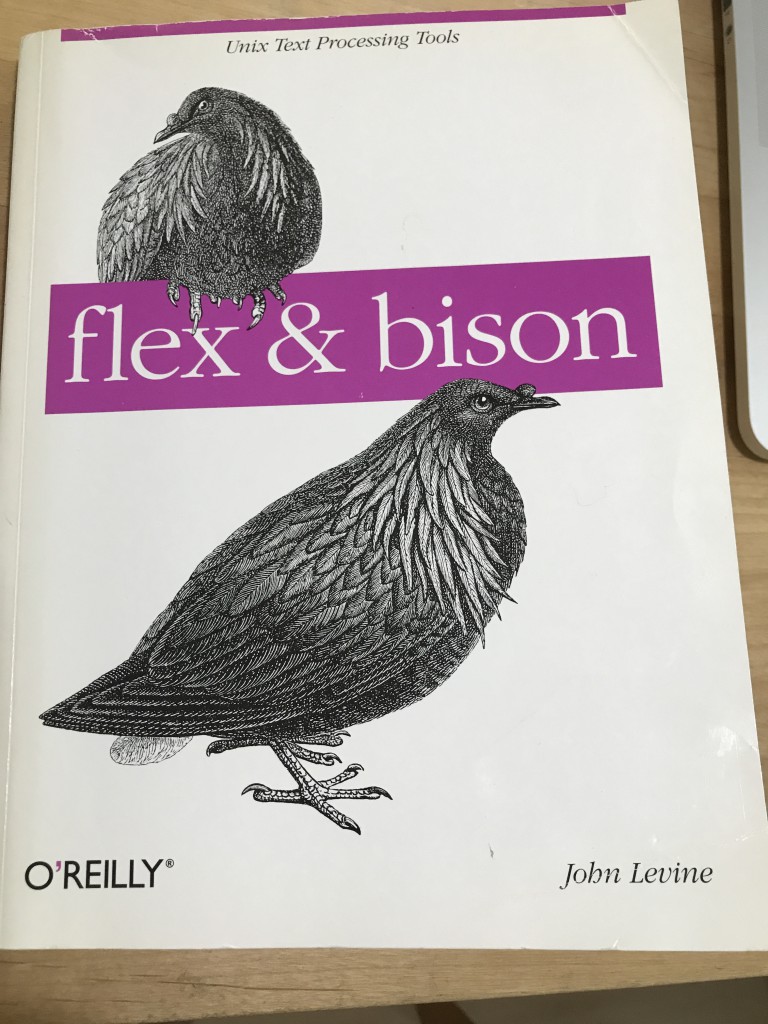

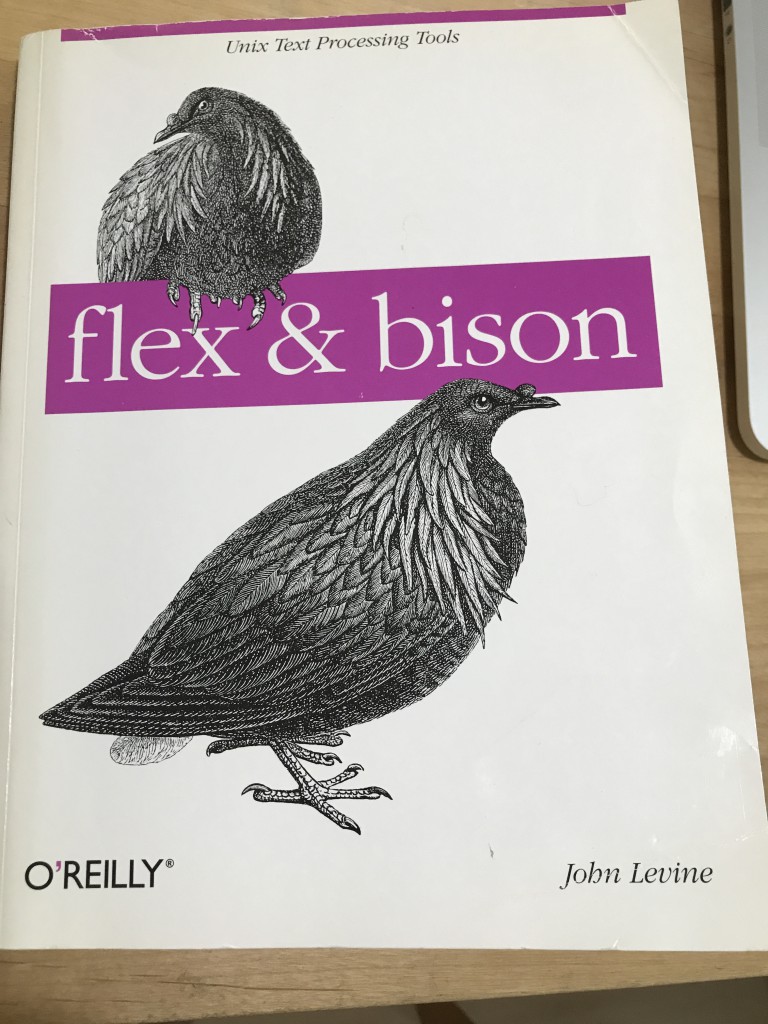

● flex & bison in C++

というやつだ。

flexとbisonを使って,簡単すぎるインタプリタぐらいまでは作れそうな感じに。

bison -> flex へのヘッダファイル提供。

実際には,bisonで言語ルールまで書いて%tokenや%typeで宣言した部分を,

後に flex で#includeして使うということのよう。

これには,

● これに

めっぽうお世話になりました。

動物の柄のこの本,学生時代から憧れの象徴。

実際には,2年前ぐらいか。秋ぐらいから寝床で読んでは

単語がわからずiphoneとかで調べる。

- precedence:優先順位(計算機演算ではpriorityて言わないのかな)

- arbitrary:任意の

- adequate:十分な

- punctuation:句読点(句読法か)

- glue to:接着する

- simultaneously:同時に

- albeit:〜であるが。

(p12. “This is a hack, albeit a very useful one, since most of the time it does the right thing.”)

いくつかは入試レベルな気もし。

albeitって,そういう意味で使うんだ。など。

● 下記は,去年の夏に書いてボツにしたブログから

−−−−−−

● 学生のとき(1994〜2000年ぐらい)

大学の授業でBNF記法というのを学んだわけだが、まあ

→ 学べてなかった

単位はもらえたんだっけ。という。

bisonでは、言語仕様をBNF風に書かねばならなかったはず。

● 戸塚時代(2002年〜2007年ぐらい)

よーしいっちょう、flexでも勉強して、新種のプログラミング言語でも発明してやりますかぁ〜

と意気込み、再三挫折。

ギリflexまでは分かる。

けどbisonで何度やってもどうやっても僕の書いたBNFの言語仕様が

● ambiguous grammar

ていうエラーになる。

訳すと「曖昧な文法」。何が曖昧じゃい。曖昧な日本の私のプログラム言語の仕様。

僕にはもう、bisonを使う才能とか、生きている価値とか、死なない権利とか、笑う勇気とか、

● 何にもないに違いない

と咆哮したり呻いたりして畳の目に逆らって爪を立てたり、足の裏で敷居をゴシゴシしたりしては、とにかく、諦めていた訳だ。

−−−−−−

● という

存外に元気な感じでやってたわけだ。

やがて分かりかける。

● 飯も自炊し

再び去年の盆に書いてボツにしたブログから引用する。

−−−−−−

● で

何に感動したかというと、この『flex&bison』の「計算式を入力すると、加減乗除を優先順位を守って計算する」という

サンプルプログラムをつくる中での p.14 だ。

またしばらくすると、仕事で頭が一杯になって、何を理解したのか忘れると思うので、備忘録として残す。

Ambiguous Grammars: Not Quite

The reader may be wondering at this point whether the grammar in Example 1-5 is needlessly complicated. Why not just write this?

(読者はExample 1-5が不必要に複雑だと思っているかも知れない。こう書いてはだめかと。)

exp: exp ADD exp

| exp SUB exp

| exp MUL exp

| exp DIV exp

| ABS exp

| NUMBER

そうそう、まさにそう。↑みたく書いちゃなんでダメなんだって十年来わからなかった。

この辺、わくわくしながら読んだ。

ちなみに「Example 1-5」というのは、bisonへ渡す言語仕様を書いたもので p.11 にはこうある。

Bison’s Rule Input Language

Bison rules are basically BNF, with the punctuation simplified a little to make them easier to type. Example 1-5 shows the bison code, including the BNF, for the first version of our calculator.

(bisonに渡すコードは基本的にBNFだが、容易に書けるよう記法を少し簡単にしている。Example 1-5 に計算機の一番最初のバージョンのためのbison用のコード(BNFを含む)を示す。)

Example 1-5 Simple calculator fb1-5.y

<前略>

calclist: /* nothing */

| calclist exp EOL { printf("= %d\n", $1); }

;

exp: factor

| exp ADD factor { && = $1 + $3; }

| exp SUB factor { && = $1 - $3; }

;

factor: term

| factor MUL term { $$ = $1 * $3; }

| factor DIV term { $$ = $1 / $3; }

;

term: NUMBER

| ABS term { $$ = $2 >= 0? $2 : -$2; }

;

<後略>

そうコレなのだ。僕が戸塚時代にメロメロになったやつ。

よく入門書なんかに書いてあるやつだ。

何でこんなに分けて、わざわざ複雑に書かねばならんのだと。謎だった。

p.14でLevine先生が言う「The reader wondering at the point」こそ僕だ。

そしたらそのp.14にはこう続く。

There are two answers: precedence and ambiguity. The separate symbols for term, factor, and exp tell bison to handle ABS, then MUL and DIV, and then ADD and SUB.

(答えは2つある。優先順位と曖昧さだ。termとfactorとexpを分けて書くことで、bisonにまずABSを、その次にMULとDIVを、そしてその次にADDとSUBを処理するよう指示している。)

興奮して音読していた。

そういうことだったんだ。今までこの世のどこにもなかった答えが初めて身に染み入る。ッアー!

−−−−−−

● 何やら

感動している。

スピッツのメドレーをyoutubeで流しながら,暑い日,来る日も来る日も

● 新築の

家の中で猫と僕だけ住んでる状況。

その中で,ずっとプログラム三昧。何度かラム肉食って赤ワイン飲みまくって吐く。

● 分かったことは

C++でflex, bisonを利用することは可能ということと,

ヘッダファイルで

#undef YY_DECL

#define YY_DECL \

yy::Parser::token_type \

Scanner::scan(yy::Parser::semantic_type* yylval, \

yy::Parser::location_type* yylloc, \

ParseDriver& driver)

とかやったり,かなりトリッキーだということと。

Parser.y内で,

%{

#include "ParseDriver.hpp"

//yylex()のオーバーロード

yy::Parser::token_type

yylex(

yy::Parser::semantic_type* yylval,

yy::Parser::location_type* yylloc,

ParseDriver& driver) {

return driver.scanner->scan(yylval, yylloc, driver);

}

// parser's error routine <- it's need to be implemented by us

void

yy::Parser::error(

const yy::Parser::location_type& l,

const std::string& m) {

driver.error(l, m);

}

%}

なんていう,なかなか香ばしいことを書く必要。

● なんか

もともと flex, bison が広域変数使いまくったり,

#ifndefや#defineつかって,凄いことになってたりする中,

● flex, bison in C++も

C++のクラスを使う上で,かなり凄いことになってる。ということのよう。

勉強したのは下記。

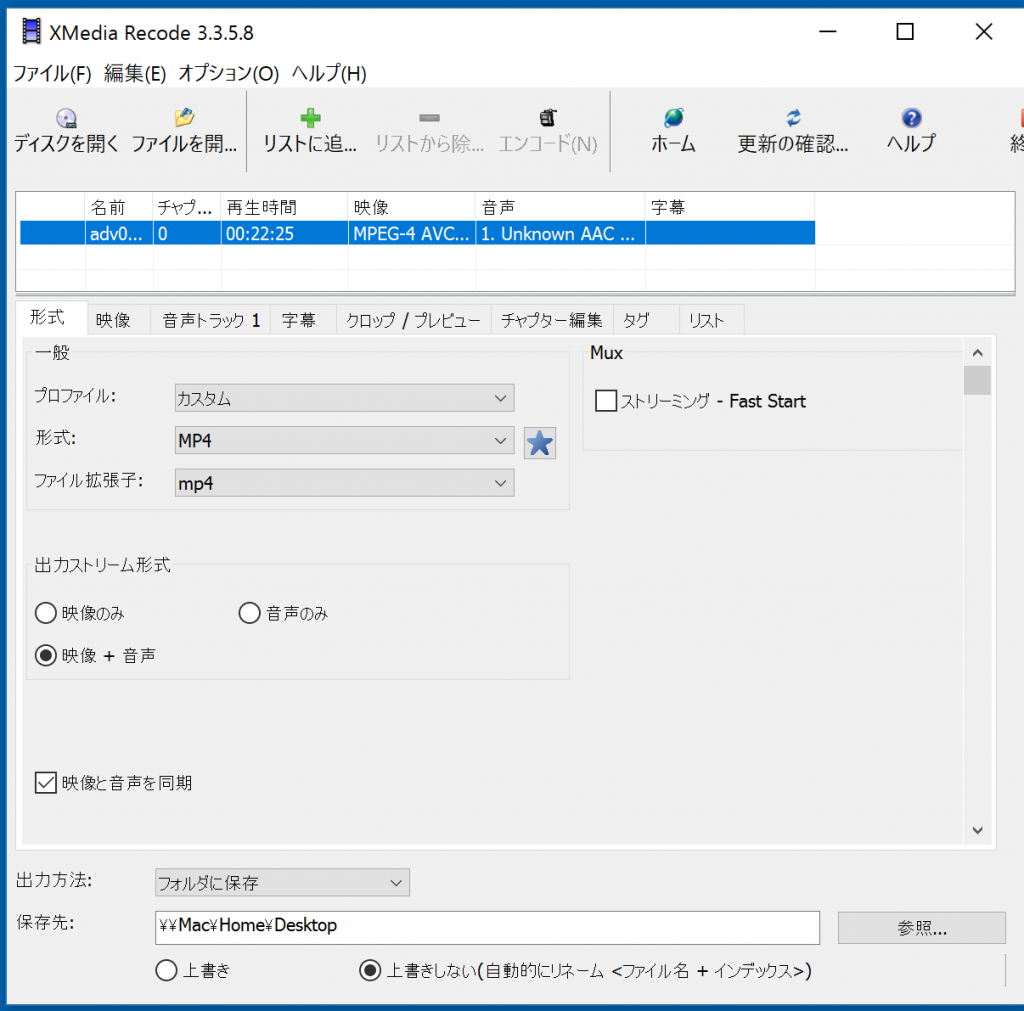

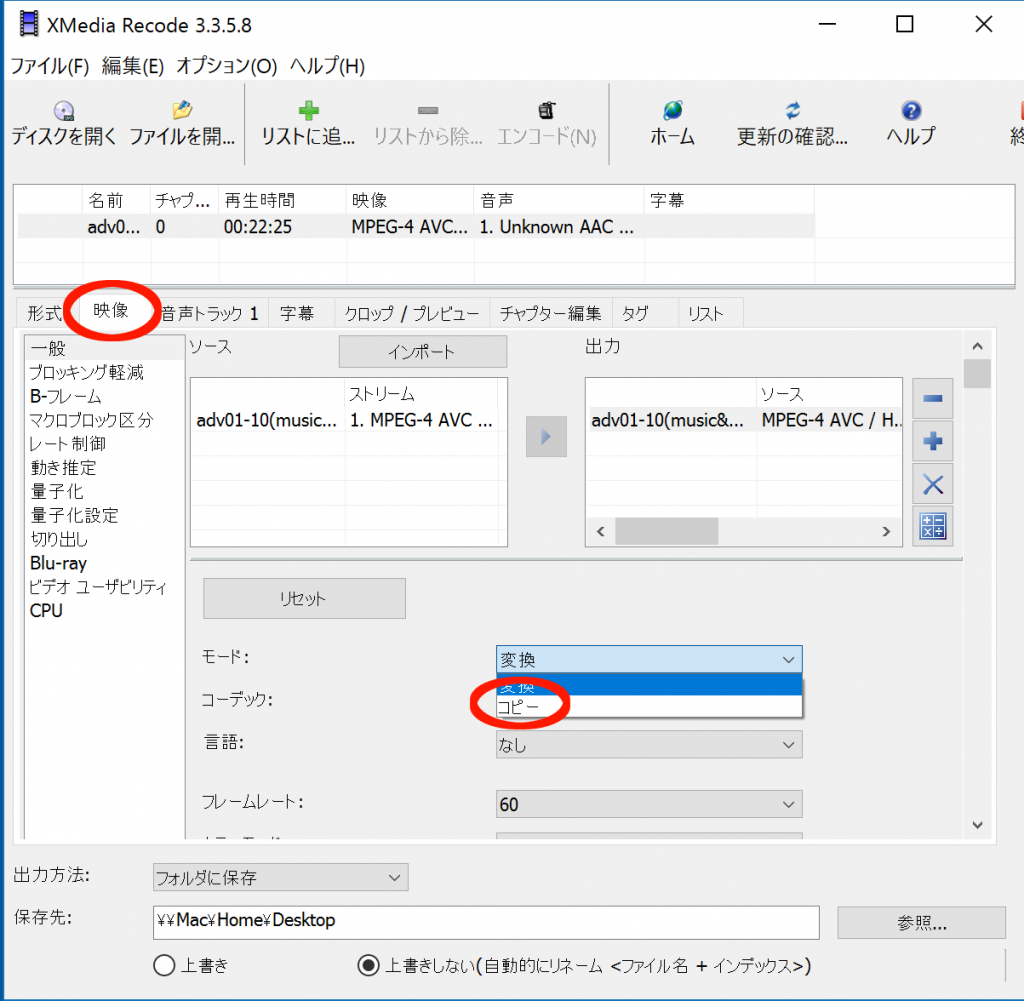

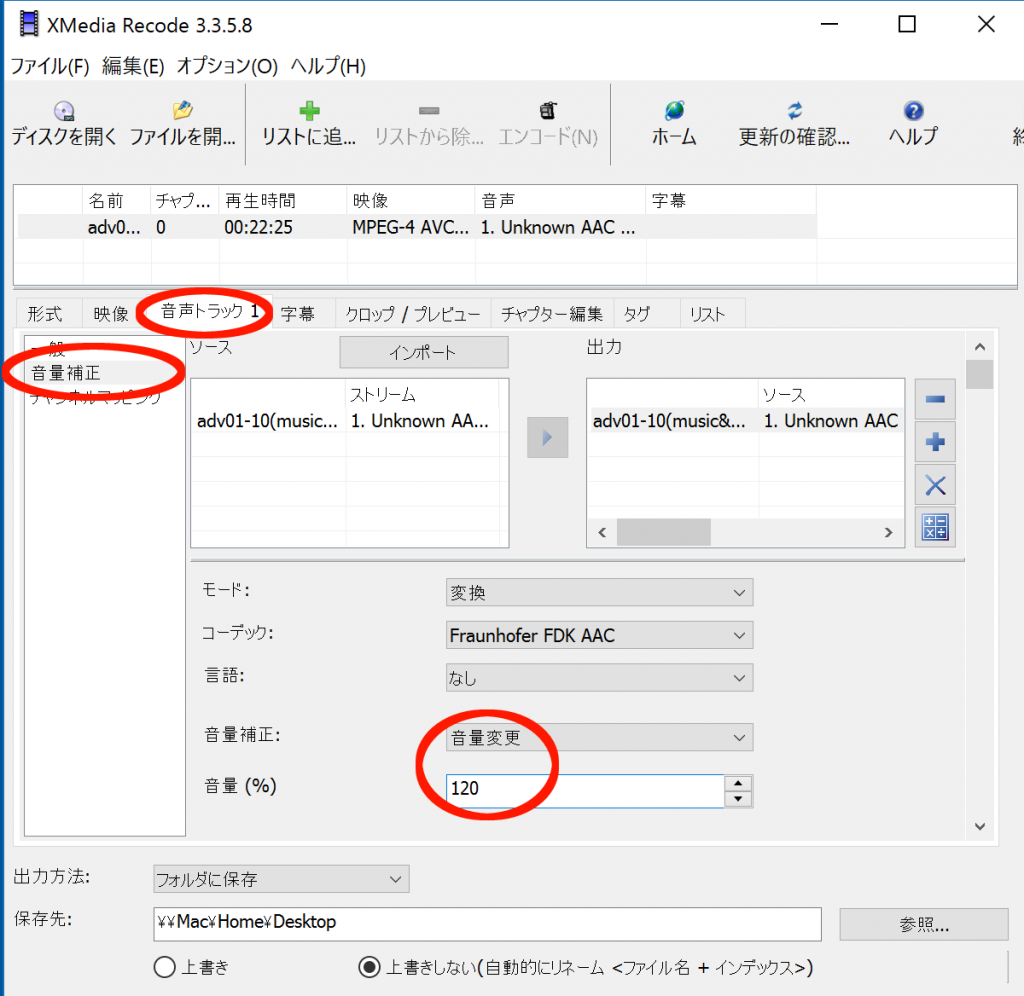

やっと,コンパイルフリーなBison/Flexのtinyセットを作成できた。

コレを元に,ASTつくって逐次実行するサンプルができたら,

● やっと

1年以上ぶりにyoutubeのサイトを更新できそうだ。

今日はプログラム紀について。

● 次回は音楽編

そんで次は,最近の人生観について。

順次追記していく。